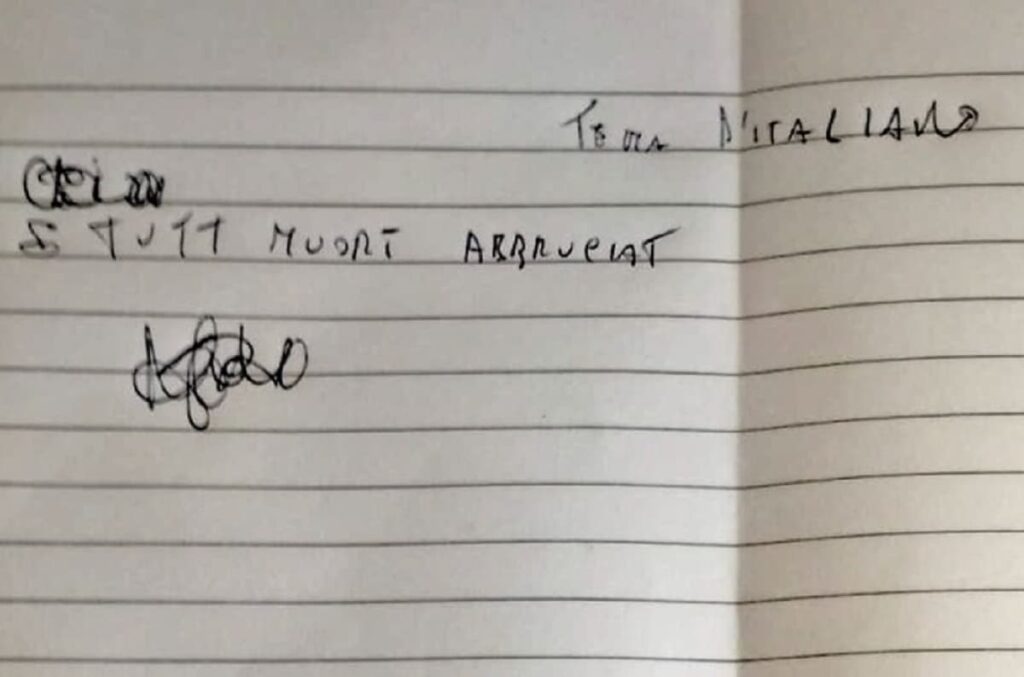

In un istituto superiore di Napoli uno studente ha svolto un compito in classe sulla Shoah limitandosi laconicamente a scrivere: “So tutt muort abbruciat”.

In un istituto superiore di Napoli uno studente ha svolto un compito in classe sulla Shoah limitandosi laconicamente a scrivere: “So tutt muort abbruciat”.

Apriti cielo!

La docente d’italiano ha informato la preside che, a sua volta, in una circolare interna rivolta a tutti i docenti ha esternato il proprio stupore per quanto scritto: “Dobbiamo trovare le parole per evitare che quella ignobile frase, graffiata su un foglio bianco, passi inosservata. Abbiamo da educatori il dovere di accogliere e rilanciare. Sempre più spesso – ha scritto – si mostrano incapaci di cogliere le emozioni, di entrare in sintonia con i drammi dell’altro, di mostrare empatia. È una vera patologia, l’alexitimia, ma se ne parla poco”.

Poi ha aggiunto: “Quale che sia la risposta, la gravità di questo che gli esperti definiscono analfabetismo affettivo apre le porte a comportamenti, nella vita dei ragazzi, inclini alla violenza, alla provocazione, all’aggressione verbale e fisica. Parlare a scuola della Shoah serve anche a scongiurare questo tipo di condotte”.

Ho vissuto la scuola prima da docente e poi da dirigente scolastica per oltre quarant’anni e casi del genere ne ho affrontati parecchi. E certamente mai con lo strumento-circolari rivolte ai docenti.

Non si parla dei comportamenti degli studenti ritenuti sbagliati generalizzandoli in una lettera, ma adoperandosi affinché lo studente possa esercitare il suo diritto di ascolto e di replica.

Attraverso un’azione di rewind, provo ad immaginare un mio dialogo con questo studente, dopo averlo convocato in presidenza per una chiacchierata a tu per tu.

Prima di parlare di quanto è successo in classe e di sentire la tua versione dei fatti, perché non mi racconti qualcosa di te, di come ti senti, di cosa provi, di come passi il tuo tempo a scuola, a casa, con gli amici, nel tempo libero, ma soprattutto della tua infanzia e della tua adolescenza, dei problemi che hai? Ti va?

Eh, professoré, non è mica facile a parlà cu vvui. Vui site ‘na persona normale, istruita, sapit’ parlà in italiano, i’ no. Che vv’aggia dic’r, che a casa mia nun teng ‘na famiglia vera e propria: papà trase e esce d’a galera da quann’ì er criatur. A casa mammà nun ce sta quas mai, e va affà i servizi a’ ggente per mantenè a mmè e ai frat miei cchiù piccoli; io spess nun so ghiut a scola per mantenè a lloro piccerilli quann nun stevn bbuoni e mammà non aveva comm fa. Io abito dint’a nu quartiere addò nun ce sta nient, si esco vedo sul uagliun comm a me che nun se sann organizzà, sann fa sul è battute sporche, a bott cu i cumpagn, s’ fumano i spinelli, fann e corse cui motorini truccat, quacch furtariell p’apparicchià quaccosa e sord pp’ campà a jurnat.

Ma davvero non hai nessuno? Ci sarà un amico con il quale ti confidi?

Macchè, a scola nun teng a nisciun, tutti mi evitano perché nun me piace studià, faccio sul battute per fa rider nu poco, ma i prof subito mi cacciano fuori perché dicono che disturbo. Ma c’aggia ffà, nun teng genio e studià. Nun o sacc fa, nun saccio a donn aggia abbià.

Ma ti rendi conto almeno di quello che hai scritto nel compito assegnato dalla prof. di lettere sulla Shoa? Sei finito su tutti i giornali.

E c’agg scritto? A verità!!

Ma si tratta di una frase ignobile e denigratoria, che nessun docente vorrebbe sentir pronunciare o scrivere dai propri studenti, che lascia di stucco, quasi senza parole! Poi scritta in quel modo!

E chill è l’unico modo che saccio usà. Ve l’aggio ditto, io so capace è parlà sul in dialetto. A scrivr po nun ne parlam proprio.

Ma mi puoi spiegare meglio quello che volevi dire con le parole che hai scritto? Conosci la storia dello sterminio degli ebrei durante la seconda guerra mondiale?

Prufessorè, io cunosc sul a storia d’à famiglia mia: mamma che s’ sbatt tutta a iurnata appriess a nnui, pe mette u’ piatt a tavola, facc fatica pur a capì che dice quann a profussuressa parla in italiano e me vole spiegà a storia. Io mi concentro, ma nun c’a facc a capì pecchè teng pur’ io n’a storia e tanti problemi dentro di me che vuless risolv ,ma ancora nun aggio capito e nun saccio come.

Sicuramente non vulesse murì abbruciat comm a tutt chilli che so muort senza colpa, comm racconta a prufussuressa. Aggio capito sul che è stata na cosa brutta assai.

Ma cosa hai provato quando hai visto le scene dello sterminio dentro i forni crematori di gente indifesa e innocente?

E che aveva pruvà, io nun saccio dà nu nome a chell che prov, saccio che cacche vota m’ ncazz, risponn mal, m’ faccio na risata, faccio ‘na battuta, teng’ paura, ma si quacc ‘run m’addimanna che provo, io non o sacc dicere, nun o saccio spiegà.

E la Scuola pensi che non potrebbe esserti d’aiuto?

Fino a mo nun m’ a aiutat. C’hanno pruat in tutti i modi, li chiamavano corsi di recupero. C’agg iut, ma pur ‘llà non sapev che ffà. So’ stato bocciato una volta a scola media, m’hanno fatto ripetere l’anno perché dicevano che mi avrebbe fatt bene, avrei recuperato. E chist so’ i risultati. E ora qualche politico ha detto pur che pe chell c’aggio scritto dovrei essere bocciato pur chist’anno. Io pens sul che chist’ann faccio 16 anni e nisciun me po’ cchiù obbligà a venì a scola. Mi troverò ‘na fatica accussì aiuto a mammà a purtà avanti a’ barracca.

Mi interrogo su questo colloquio inventato e provo a chiedermi se quello che ha scritto è davvero così terribile.

Non è che ogni occasione è buona per ripeterci -autoassolvendoci- il solito ritornello sui giovani che sarebbero anaffettivi, maleducati e senza rispetto per gli altri? Noi adulti facciamo così da sempre: quando qualcuno combina qualcosa che non ci piace, noi abbiamo già deciso che è irrispettoso, maleducato, sciorinando tutti i luoghi comuni che li riguardano e buttandoglieli addosso.

E se quella frase fosse l’unica frase che questo studente ha saputo mettere insieme nel suo dialetto napoletano, unica lingua che conosce ed usa, in una forma scorretta, ma sintetica ed immediata?

La Scuola, davanti ad uno studente che non possiede gli attrezzi giusti come le parole per potersi esprimere con adeguatezza e argomentare con rigore logico i suoi pensieri e i suoi stati d’animo, può mettersi in cattedra e sentenziare condanne e punizioni, senza interrogarsi sul perché questo accade?

La Scuola non ha, tra gli altri compiti, anche il dovere di sconfiggere quell’’analfabetismo affettivo, che rappresenta una delle fonti di violenze, di aggressioni e di atteggiamenti sbagliati nei giovani, in quanto incapaci di cogliere emozioni ed entrare in empatia con gli altri?

Sappiamo che l’analfabetismo affettivo è una conseguenza e mai un punto di partenza dell’azione didattica. Soltanto questa premessa aiuta ad inquadrare la problematica di questo ragazzo contro il quale è troppo scontato puntare il dito. Le persone affette da tale sindrome sono persone “senza sentimenti e senza emozioni”, perché non hanno mai imparato a riconoscere le proprie emozioni e ad esprimere i propri sentimenti. Questi studenti ignoranti emotivamente non riescono a dare parola al proprio mondo emotivo, perché nessuno gli ha mai dimostrato nei fatti che “sei forte quando diventi capace di dare ascolto e forma alla tua emotività”.

Chi pensa che l’insegnante non debba essere l’educatore affettivo, perché lui incarna l’autorità del sapere, delega questo difficile compito esclusivamente ai genitori. Certamente il primo educatore affettivo è il genitore, ma tutti devono fare la propria parte. Ma è altrettanto vero che non può esistere insegnamento senza relazione e, dunque, togliere al docente l’educazione all’emotività e all’affettività significa ridurlo a semplice strumento di trasmissione di conoscenze e di cultura generale.

Il fatto che docente ed alunno si incontrino per due, cinque, otto ore alla settimana tutti i giorni, a volte per anni, rappresenta una grande risorsa per la crescita emotiva e relazionale dell’individuo che per tutta la vita – e ancor più quando è bambino e adolescente – si identifica con i comportamenti e le modalità relazionali che incontra negli adulti facendole proprie. E ciò risulta ancora più vero se il genitore è carente o assente. In questo caso il docente rappresenta l’adulto alternativo con il quale identificarsi per acquisire un modello funzionale di gestione dell’emotività, controllo che fa la differenza tra il benessere e il malessere del futuro adulto.

Educare, oltre che ex-ducere, letteralmente tirare-fuori, è anche in-ferre, letteralmente immettere, introdurre modelli di comportamento secondo modalità di sana gestione dell’affettività, delle regole, dei sentimenti, degli stati d’animo.

Serve che il docente sappia stare con l’emotività dello studente, stare con la sua rabbia, con la sua ansia, con la sua tristezza, con la sua noia, con la sua gioia, per accompagnarlo verso una gestione consapevole di tutte le sue emozioni. E tutti dovremmo sapere, per averlo sperimentato sulla nostra pelle da studenti, quanto basti poco per svalutare l’espressione emotiva di un alunno. Basta deriderlo o sminuire un pianto o la manifestazione dell’ansia, o anche solo non intervenire quando -di fronte alla manifestazione dell’ansia o della tristezza di un alunno- altri deridono o giudicano.

Il modello dell’adulto di riferimento, e in questo caso dell’insegnante, rappresenta una grande responsabilità, ma anche una grande possibilità per l’educazione, non dimenticando mai che l’apprendimento migliora dove c’è una buona relazione, oltre che un modello rassicurante con cui identificarsi.

Tuttavia sappiamo anche che essere educati affettivamente non basta. Perché la Scuola ha un senso se è capace di far star bene gli studenti in classe, di vivificare la qualità delle relazioni con la riflessione e con il dialogo, per fare memoria e riscoprire il senso delle cose. Occorre, innanzitutto, trasformare il tempo frettoloso e frenetico a cui si è abituati nella scuola del programma da finire nel tempo dell’affettività, nel tempo del “fare” dove si supera la contrapposizione tra sapere e saper fare, dove si dà ad ognuno l’opportunità, attraverso l’uso di tutti i linguaggi, di praticare l’inclusione e di prestare attenzione a tutti quei “Gianni”, metafora di tutti gli ultimi, che una scuola competitiva legata alle leggi del mercato, lascia dietro di sé, rendendo consapevoli gli educatori che “la scuola che perde Gianni non è degna di essere chiamata scuola”.

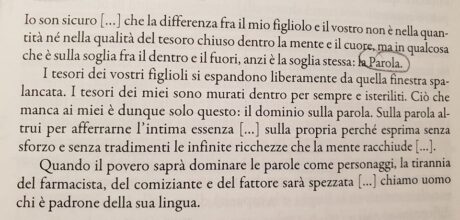

Don Milani ha scritto

La parola è la chiave fatata che apre ogni porta. [….] Quando il povero saprà dominare le parole come personaggi, la tirannia del farmacista, del comiziante e del fattore sarà spezzata. Un’utopia? No. E te lo spiego con un esempio. Un medico oggi quando parla con un ingegnere o con un avvocato discute da pari a pari. Ma questo non perché ne sappia quanto loro di ingegneria o di diritto. Parla da pari a pari perché ha in comune con loro il dominio della parola. Ebbene a questa parità si può portare l’operaio e il contadino senza che la società vada a rotoli. Ci sarà sempre l’operaio e l’ingegnere, non c’è rimedio. Ma questo non importa affatto che si perpetui l’ingiustizia di oggi per cui l’ingegnere debba essere più uomo dell’operaio (chiamo uomo chi è padrone della sua lingua). Questa non fa parte delle necessità professionali, ma delle necessità di vita di ogni uomo, dal primo all’ultimo che si vuol dir uomo. Le parole diventano, così, personaggi che ci conducono ovunque. Mezzi attraverso i quali l’uomo può conoscere le cose.

“So’ tutt muortt abbruciat”, secondo la chiave di lettura di Don Milani è la cartina al tornasole del fallimento del progetto pedagogico della scuola, che respinge i deboli e promuove i bravi, quella scuola che non ha consentito a questo studente di possedere la parola, che gli ha precluso ogni possibilità di sentirsi un uomo che può conoscere le cose del mondo, al pari di un medico, di un ingegnere, di un avvocato.

E’ il concetto delle uguaglianze delle opportunità, sancito nella Costituzione italiana.

Senza di quelle , nulla conta più.

21 febbraio 2023